Sa naissance en Béarn ?

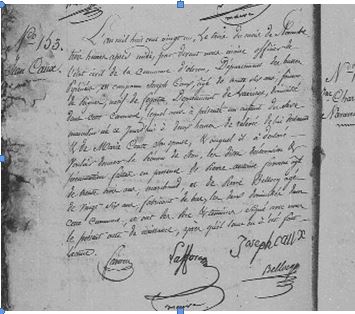

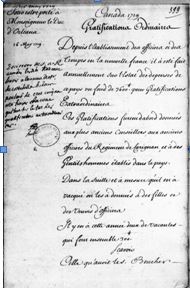

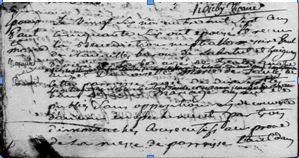

Le Béarn est une région qui depuis des années est une région où l’on trouve énormément d’usines de tissages. Il y a eu à Oloron plusieurs usines, notamment le long des gaves d’Ossau et d’Aspe. Il y a peu de documents concernant Jean Caux. Je ne fais que des hypothèses en essayant de les argumenter. Je veux d’abord remercier Irene Bjerky, (sa petite fille) et Susan Mary Smith qui est en train de rédiger une biographie de Jean Caux pour leur gentillesse et leur aide. On trouve un acte de naissance de Jean Caux « l’an mil huit cent vingt un, le trois du mois de novembre, trois heure après midi», avec une déclaration de son père Joseph Caux, « âgé de trente six ans» qui est « faiseur de peigne».

Un peigne est un élément fondamental du métier à tisser. Il se trouve devant le tisseur et permet d’assurer le parallélisme des fils de chaine jusqu’au croisement de la chaine.

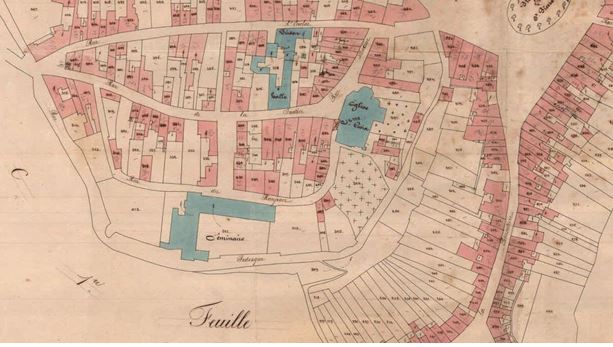

Sa mère se nomme Marie Conte. Le quartier de sa naissance est le quartier appelé aujourd’hui Sainte Croix autour de l’église Sainte Croix. Ils habitent rue des remparts, dans une maison face au séminaire. Il se pourrait que Joseph Caux travaille dans une petite usine située place Saint Pierre, (à l’emplacement actuel d’une école maternelle), qui se trouve proche du domicile. Un des témoins qui signe sur l’acte de naissance est Pierre Bellocq, fabricant de bas.

On retrouve encore un environnement dans l’industrie textile. Malheureusement, on trouve dans le registre de l’état civil l’acte de décès de Jean Caux, quelques jours plus tard.

Ce sont les seuls documents concernant Jean Caux et sa famille. Joseph Caux est originaire de l’Ariège, département situé dans les Pyrénées, où on trouve beaucoup de Caux, mais Joseph ne retourne pas dans sa famille. Que devient-il ? Son épouse Marie Conte est originaire du quartier Sainte Croix, où sa famille semble très implantée à cette période. Je n’ai trouvé aucun autre acte d’état civil avec le nom Caux dans le département des Pyrénées Atlantiques à cette époque. Un des témoins qui signe sur l’acte de naissance est Pierre Bellocq, fabricant de bas. On retrouve encore un environnement dans l’industrie textile. Une hypothèse, quelques années plus tard, la famille Caux a eu un second enfant à qui les parents ont donné le même nom que l’enfant décédé auparavant. C’est une pratique que l’on trouve parfois. Mais où est allée la famille Caux ? J’ai eu des contacts dans le département de l’Ariège avec des descendants d’une famille Caux, Joseph n’est jamais retourné en Ariège. Il y avait à cette époque beaucoup de transfrontaliers qui passaient la frontière, dans un sens ou dans l’autre. La question reste sans réponse « pour l’instant » ! Ceci est simplement une hypothèse concernant la famille de Jean Caux en Béarn. Une autre question: pourquoi Cataline ? « Le nom catalina en béarnais est une déformation de Catherine. Les femmes ou jeunes filles surnommées ainsi avaient mauvaise réputation, principalement celle d’être des personnes de mauvaise vie, soient plus ou moins prostituées. Le surnom de Jean Caux pourrait donc lui venir d’une femme… et/ou du nom de la maison natale ». Par exemple, au quartier du Gabarn d’EScout, une maison porte de nom de « Las catalina ».

Jean Caux: un personnage singulier

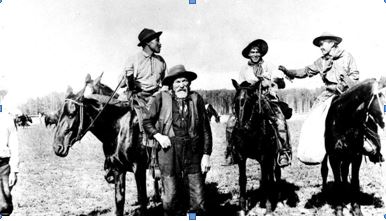

Parmi les personnages presque légendaires qui ont joué un grand rôle dans l’ouverture du Nord et de l’intérieur de la Colombie Britannique. Jean Caux, mieux connu sous le nom de Cataline, est un des plus romantiques et des plus colorés. Venu en Colombie Britannique vers 1859, il a, pendant plus de cinquante ans, été responsable d’un « pack-train » dans la région d’Hazelton et de la rivière Skeena. Le premier et dernier « packeteur » de la région. On se souvient de lui comme d’un homme prodigieusement fort, ayant une mémoire extraordinaire, scrupuleusement honnête et grand ami des Indiens. De plus, légendes et histoires accompagnant son nom révèlent un homme sympathique et plus généreux que la moyenne. Des témoignages de personnes qui l’ont connu personnellement, comme l’officier Sperry Cline et le juge Henri Castillou, nous aident à découvrir Cataline, car ne sachant ni lire ni écrire,il n’a laissé derrière lui aucun papier. On a dit de lui qu’il était mexicain, espagnol ou français, mais Jean Caux, nous dit le juge Henri Castillou (dont le père a été le partenaire de Cataline, et qui est aussi originaire également d’Oloron, plus exactement d’un quartier nommé le Bager d’Oloron) est né en Béarn. On ne sait rien de sa naissance ou de sa vie avant son arrivée en Colombie Britannique vers 1858-59. Cataline et Joe Castillou s’étaient rencontrés sur la piste entre Yale et Teslin Lake dans l’Omineca, Caux était alors dans la vingtaine et les deux hommes formèrent une association qui a duré plusieurs années.

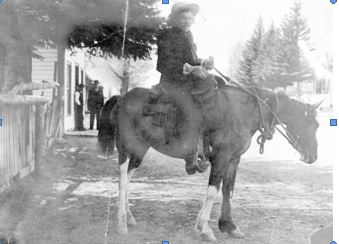

Il était un homme pas très grand avec des épaules carrées, un torse puissant et une taille mince. Il s’habillait toujours de la même façon : pantalons de grosse laine, bottes de cheval, foulard de soie autour du cou et chapeau à large bord.Quand il traitait avec les Indiens il portait une chemise blanche, la même qu’il avait portée durant tout le voyage, un collet jauni, une petite cravate, un chapeau français, un manteau verdi par l’âge et autour de la taille une ceinture de cuir d’environ dix pouces de large que les Indiens appelaient son corset. Cataline était particulièrement fier de son abondante chevelure noire qui lui tombait sur les épaules, il attribuait la beauté de ses cheveux au rhum et brandy avec lesquels il frottait régulièrement son cuir chevelu.

Jean Caux qui n’avait aucune éducation parlait le béarnais, très peu de français, un peu d’espagnol et un peu d’anglais. Il utilisait, pour communiquer, un langage de son invention composé de mots indiens, chinooks, espagnols, français et anglais. Il avait un vocabulaire que personne ne pouvait réellement comprendre, il parlait très vite et gesticulait beaucoup. Comme il ne savait ni lire ni écrire il était doué d’une mémoire prodigieuse; il pouvait, paraît-il, se souvenir de la position exacte de chaque item dans un train de mules, calculer toutes ses dépenses, payer ses hommes et régler ses comptes de mémoire sans jamais se tromper . Son succès comme « packeteur » est attribué à son honnêteté et à sa fiabilité.

Jean Caux: « le packeteur »

Il avait la réputation de ne jamais perdre un chargement et de toujours remplir ses contrats. Une autre cause de sa popularité était son amitié avec les Indiens. Plusieurs « packeteurs » perdaient tout leur équipement parce qu’ils ne traitaient pas les Indiens avec justice. Mais ceux-ci respectaient Cataline, car il les traitait en égal et ne les trompait jamais. Par exemple, quand certaines tribus manquaient de nourriture, il s’organisait toujours pour leur en apporter. L’officier Cline nous dit que ses deux traits les plus remarquables étaient son sens de l’humour et sa théorie que tous les hommes sont égaux.

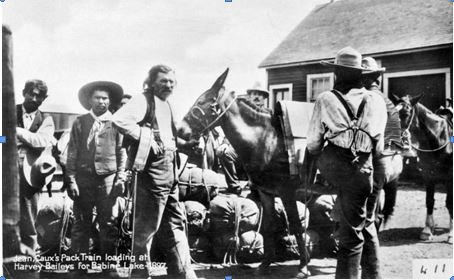

Jean Caux a commencé sa carrière vers 1859. A cette époque, de l’or avait été découvert dans la région Est de Babine et Takla Lake. Cette région est comme sous le nom de Omineca, et en très peu de temps cette partie de l’intérieur connue la fièvre de l’or. Au début le transport était fait par les Indiens à l’aide de sac à dos, puis les pistes s’améliorèrent et les trains de mules sont apparus. Hazelton, était le centre de ces activités et Jean Caux couvrait le territoire entre Yale, Ashcroft, Quesnel et Hazelton

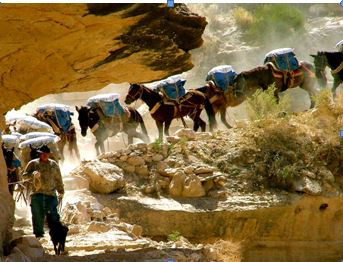

Les trains de mules étaient habituellement composés d’une centaine d’animaux spécialement entraînés pour cette tâche. Les chevaux transportaient environ deux cent livres chacun, et les mules, qui ne se fatiguent pas aussi facilement transportaient jusqu’à cinq cents livres. Les mules peuvent également marcher le long d’étroits sentiers de montagnes mieux que les chevaux. Généralement les « packeteurs » étaient debout vers trois heures du matin: les animaux devaient être chargés avant que les mouches ne sortent, car les insectes rendaient les chevaux et les mules difficiles à charger. Chaque animal avait sa place et à chaque dizaine se trouvait un homme à cheval, le contremaître se promenait d’un bout à l’autre du train, et le cuisinier était toujours en avance pour préparer le camp et un repas chaud pour l’arrivée des hommes et des bêtes.

L’art et la technique des « pack-trains » avait été apportés au pays par les Mexicains. Ceux-ci étaient de vrais experts et apportèrent avec eux plusieurs termes espagnols: corregidor, stevedore, segundo, corna, et aparejo. Le « segundo » de Cataline était un homme moitié noir moitié Indien, dont le nom était Dave Wiggins. Son père, paraît-il, était un noir venu au tout début à la Montagne Pavillon et qui vivait dans une grotte. Le rôle de Dave était de s’assurer que tout l’équipement était en bon état; il était habituellement occupé à réparer les selles et harnais. Quand Caux traitait avec les Indiens le « segundo » lui faisait une chaise de bois et de peau; il s’habillait toujours spécialement pour l’occasion. Le juge Castillou raconte comment Cataline traitait avec le chef Nahanni: « Nous autres, les « pas-lavés, » nous étions assis sur le sol. Le chef Nahanni, prit un billet de dix dollars et il alluma le billet. Cataline transportait toujours de gros cigares. Et il ne fumait le cigare qu’en de grandes occasions. Avant que le commerce ne commença le chef mit un billet dans le feu et alluma le cigare de Cataline…et laissa le billet brûler devant les gens assemblés. L’Amitié est plus importante que la Richesse. Et le commerce commença. Une fois le commerce commencé, certainement, toutes les règles étaient oubliées. »

Jean Caux: l’honnête homme

On raconte de nombreuses histoires à propos de Cataline sur la piste, par exemple Sperry Cline raconte qu’en 1898 le gouvernement avait décidé d’envoyer deux cents soldats au Yukon pour aider à maintenir l’ordre pendant la ruée vers l’or. Cataline avait été choisi pour les accompagner. L’officier en charge insistait pour que tout soit fait selon les règles militaires. Lui et Cataline divergèrent d’opinion aussitôt. Le commandant n’aimait vraiment pas être appelé « boy » en la présence de ses hommes (Cataline appelait tout le monde « boy »). Le principal sujet de désaccord entre les deux hommes était le clairon militaire: « Alla tima blowa da buga, scara da mule, no gooda. » (« Tout le temps tu sonnes le clairon, ça fait peur aux mules c’est pas bon. ») Chaque jour Cataline et l’officier avaient des disputes à cause du clairon. La piste était très difficile et un jour une mule tomba, les soldats essayèrent de la relever mais sans succès, en désespoir de cause l’officier se tourna vers Caux: « Monsieur Cataline, qu’allons nous faire maintenant » et Cataline répondit: « Blowa da buga, blowa da buga » (sonne le clairon, sonne le clairon). Cataline est un nomade. À une certaine époque, il se lie avec une indienne qui devint sa compagne pour un certain temps et qui lui donne une fille, nommée Clémence, en 1880. Une autre histoire est qu’il avait une si bonne circulation qu’il ne sentait pas le froid, et plusieurs l’ont vu dormir le long de la piste étendu sur son manteau sans couverture par des nuits de gel. Il portait les mêmes vêtements, été comme hiver, et allait toujours nu-pieds dans ses bottes de cheval. En 1912 il fit son dernier voyage, il était paraît-il âgé de 80 ans. Il vendit son train de plus de cinq cents animaux à un dénommé Georges Beirnes. Beirnes avait une petite cabane sur son ranche et c’est là que Caux vécu les dernières années de sa vie. Quand il fût trop vieux pour s’occuper de lui-même il alla à l’hôpital où il mourut sans souffrance en 1922.

Jean Renault

Sources:

https://royalbcmuseum.bc.ca/

Roderick J. Barman, « CAUX, JEAN, dit Cataline », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15, Université Laval/University of Toronto, 2003

Frontier Days of British Columbia, par Garnet Basque

Frémont, Donatien, Les Français dans l’ouest canadien, Les Editions du Blé, 1890, pp. 131-144.

Cataline from Pioneer Days in British Columbia Volume 1 Article 20, Sperry Cline,

Stories about the legendary packer Jean Caux, Aural History Programme, Provincial Archives of British Columbia.

Cataline’s Pack Trail par Irene Bjerky,

Northern British Columbia Archives, Geoffrey R. Weller Library, University of Northern British Columbia

La réalisatrice et productrice canadienne Sylvie Peltier a tourné un documentaire-fiction pour honorer la mémoire de Jean Caux, intitulé «La légende de Cataline».

« Cataline Creek ». BC Geographical Names:http://apps.gov.bc.ca/pub/bcgnws/names/3414.html.

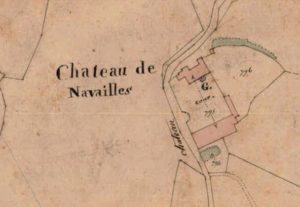

Il sera très remanié au XIXe siècle. L’édifice se compose de deux étages carrés et d’un étage de comble, le gros-oeuvre en grès, calcaire, galet et enduit partiel, élévation à travées, surmontée d’une croupe et une flèche conique sur la tour, recouvertes d’ardoise… Cadastre de la commune de Labatut-Navailles

Il sera très remanié au XIXe siècle. L’édifice se compose de deux étages carrés et d’un étage de comble, le gros-oeuvre en grès, calcaire, galet et enduit partiel, élévation à travées, surmontée d’une croupe et une flèche conique sur la tour, recouvertes d’ardoise… Cadastre de la commune de Labatut-Navailles

l décide d’écrire son premier ouvrage « Le livre du Jurançon », suivra « Gastronomie du Terroir » en 1989. Il vient de publier son onzième ouvrage, intitulé « Ici, le porc, c’est du cochon, mais c’est du bon ». Il en profite pour donner également des recettes qui confirment que tout est bon dans le cochon !

l décide d’écrire son premier ouvrage « Le livre du Jurançon », suivra « Gastronomie du Terroir » en 1989. Il vient de publier son onzième ouvrage, intitulé « Ici, le porc, c’est du cochon, mais c’est du bon ». Il en profite pour donner également des recettes qui confirment que tout est bon dans le cochon !

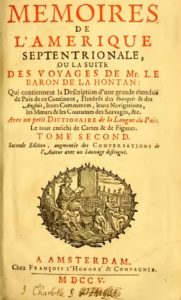

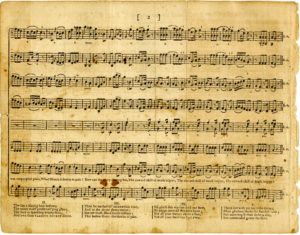

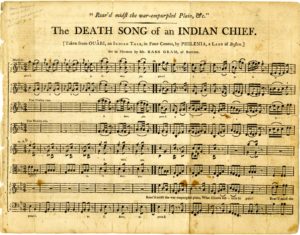

ia. Le travail de Philenia bientôt attira l’attention de la critique nationale et même britannique, qui félicitèrent chaleureusement le récit en vers intitulé « Ouâbi; ou Les vertus de la nature » (1790), un conte Amérindien en quatre chants (1790) qui était son premier ouvrage publié.. L’écrivaine de Boston connu sous le nom de « Sappho américaine » traite un triangle amoureux entre un chef de l’Illinois, sa femme, et un aristocrate européen. Le poème narratif est remarquable pour sa représentation historiquement documentée de la vie indienne.

ia. Le travail de Philenia bientôt attira l’attention de la critique nationale et même britannique, qui félicitèrent chaleureusement le récit en vers intitulé « Ouâbi; ou Les vertus de la nature » (1790), un conte Amérindien en quatre chants (1790) qui était son premier ouvrage publié.. L’écrivaine de Boston connu sous le nom de « Sappho américaine » traite un triangle amoureux entre un chef de l’Illinois, sa femme, et un aristocrate européen. Le poème narratif est remarquable pour sa représentation historiquement documentée de la vie indienne.

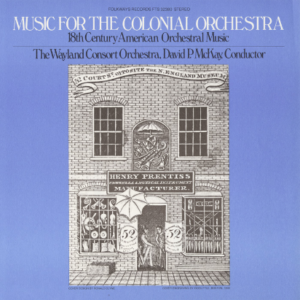

En 1978, « The Death Song of Indian Chief» a été enregistré par « The Consort Orchestra Wayland » et c’est la première partition orchestrale publiée aux États Unis. Cet album propose de la musique de quatre traditions de base: Théâtre / opéra, Concerto, Vocal, et symphoniques. Cette collection de 1978 a été enregistrée dans le Mechanics Hall, à Worcester dans le Massachusetts et qui reste l’une des plus belles salles de spectacles en Nouvelle-Angleterre. Le livret comporte des informations générales sur la musique ainsi que des illustrations en noir et blanc de musiciens de l’époque coloniale.

En 1978, « The Death Song of Indian Chief» a été enregistré par « The Consort Orchestra Wayland » et c’est la première partition orchestrale publiée aux États Unis. Cet album propose de la musique de quatre traditions de base: Théâtre / opéra, Concerto, Vocal, et symphoniques. Cette collection de 1978 a été enregistrée dans le Mechanics Hall, à Worcester dans le Massachusetts et qui reste l’une des plus belles salles de spectacles en Nouvelle-Angleterre. Le livret comporte des informations générales sur la musique ainsi que des illustrations en noir et blanc de musiciens de l’époque coloniale. Il écrit : « Un exemple très remarquable […] se trouve dans la vie du baron de Saint-Castin, un natif du pays béarnais, qui est venu au Canada avec le régiment de Carignan en 1665. […] Il fraternise avec le Abenaquis, et mène la vie d’un chef de forêt, dont le nom fut longtemps la terreur des colons de la Nouvelle-Angleterre. Il a épousé la fille de Madocawando, l’ennemi implacable de l’anglais. […] A son appel, toutes les tribus de la frontière entre l’Acadie et la Nouvelle-Angleterre partent sur le sentier de la guerre. Il a amassé une fortune de trois cent mille écus en « bon or sec», mais on nous dit qu’il se sert de la plus grande partie de celui-ci pour acheter des cadeaux pour ses disciples indiens, qui lui remboursent en peaux de castor. Sa vie à Pentagoët, pendant des années, a été très active et aventureuse. […]. En 1781, il rentre en France, où il avait une propriété, et désormais disparaît de l’histoire. Le poète Longfellow a fait usage de cet épisode romantique au début de la vie dans les colonies acadiennes. »

Il écrit : « Un exemple très remarquable […] se trouve dans la vie du baron de Saint-Castin, un natif du pays béarnais, qui est venu au Canada avec le régiment de Carignan en 1665. […] Il fraternise avec le Abenaquis, et mène la vie d’un chef de forêt, dont le nom fut longtemps la terreur des colons de la Nouvelle-Angleterre. Il a épousé la fille de Madocawando, l’ennemi implacable de l’anglais. […] A son appel, toutes les tribus de la frontière entre l’Acadie et la Nouvelle-Angleterre partent sur le sentier de la guerre. Il a amassé une fortune de trois cent mille écus en « bon or sec», mais on nous dit qu’il se sert de la plus grande partie de celui-ci pour acheter des cadeaux pour ses disciples indiens, qui lui remboursent en peaux de castor. Sa vie à Pentagoët, pendant des années, a été très active et aventureuse. […]. En 1781, il rentre en France, où il avait une propriété, et désormais disparaît de l’histoire. Le poète Longfellow a fait usage de cet épisode romantique au début de la vie dans les colonies acadiennes. » Il écrit : « Baron Castine of St. Castin

Il écrit : « Baron Castine of St. Castin A la fin du XIXè siècle, en 1894, Mary Hartwell Catherwood publie « The Chase of Saint-Castin and other stories of French in the New World ». Marie Hartwell est né à Luray, Ohio, et à l’âge de neuf ans, sa famille déménage à Milford, dans l’Illinois. A treize ans, elle a obtenu son brevet d’enseignement, et elle a commencé à enseigner l’année suivante ! Plus tard, elle habite l’Indiana, un État du Mid-Ouest des États-Unis. et elle va se lier d’ amitié avec James Whitcomb Riley , un autre auteur influent d’Indiana. Elle est très impliquée dans les cercles littéraires à Indianapolis. Dans un contexte environnemental, les œuvres de Marie Catherwood sont d’une grande importance, car ils fournissent des descriptions des paysages de l’Indiana d’autrefois.

A la fin du XIXè siècle, en 1894, Mary Hartwell Catherwood publie « The Chase of Saint-Castin and other stories of French in the New World ». Marie Hartwell est né à Luray, Ohio, et à l’âge de neuf ans, sa famille déménage à Milford, dans l’Illinois. A treize ans, elle a obtenu son brevet d’enseignement, et elle a commencé à enseigner l’année suivante ! Plus tard, elle habite l’Indiana, un État du Mid-Ouest des États-Unis. et elle va se lier d’ amitié avec James Whitcomb Riley , un autre auteur influent d’Indiana. Elle est très impliquée dans les cercles littéraires à Indianapolis. Dans un contexte environnemental, les œuvres de Marie Catherwood sont d’une grande importance, car ils fournissent des descriptions des paysages de l’Indiana d’autrefois.

Un français, va au 19ème siècle écrire sur l’Acadie, c’est François Edme Rameau de Saint-Père, né en France en 1820 à Gien. Ayant hérité d’une fortune assez considérable, il passe une bonne partie de sa vie à l’étude de l’histoire des Français d’Amérique. Il va d’ailleurs, en 1877, consacrer aux Acadiens une étude « Une colonie féodale en Amérique : L’Acadie (1604-1881) ». Elle sera la première synthèse historique portant sur le peuple acadien. Il publie également en 1860 « Les Français en Amérique : Acadiens et Canadiens ». Tout en vivant en France, il acquiert une certaine notoriété en Amérique et est élu correspondant de la Société Royale du Canada en 1884.

Un français, va au 19ème siècle écrire sur l’Acadie, c’est François Edme Rameau de Saint-Père, né en France en 1820 à Gien. Ayant hérité d’une fortune assez considérable, il passe une bonne partie de sa vie à l’étude de l’histoire des Français d’Amérique. Il va d’ailleurs, en 1877, consacrer aux Acadiens une étude « Une colonie féodale en Amérique : L’Acadie (1604-1881) ». Elle sera la première synthèse historique portant sur le peuple acadien. Il publie également en 1860 « Les Français en Amérique : Acadiens et Canadiens ». Tout en vivant en France, il acquiert une certaine notoriété en Amérique et est élu correspondant de la Société Royale du Canada en 1884. En 1874, Wheeler Georges Augustus publie « l’Histoire de Castine, Penobscot et Brooksville ». Wheeler est né dans le Maine en 1837, c’est peut-être pour cela qu’il a écrit plusieurs ouvrages sur l’histoire du Maine.

En 1874, Wheeler Georges Augustus publie « l’Histoire de Castine, Penobscot et Brooksville ». Wheeler est né dans le Maine en 1837, c’est peut-être pour cela qu’il a écrit plusieurs ouvrages sur l’histoire du Maine. nne : le baron de Saint Castin » aux Éditions Pradeu de Dax. Il faut noter que Robert Leblant, né à Paris en 1898., fait d’abord des études juridiques. Mais dès les années 1920, il s’intéresse à l’histoire de l’Acadie et de la Nouvelle-France. Il est l’auteur de 4 livres et de pas moins de 46 articles sur l’Acadie et de la Nouvelle-France. Il est reconnu comme le chef de file de la recherche sur l’Acadie coloniale. Il a longtemps habité le château d’Arette, autrefois propriété familiale de la famille Bonasse, famille de la mère de Jean-Vincent d’Abbadie.

nne : le baron de Saint Castin » aux Éditions Pradeu de Dax. Il faut noter que Robert Leblant, né à Paris en 1898., fait d’abord des études juridiques. Mais dès les années 1920, il s’intéresse à l’histoire de l’Acadie et de la Nouvelle-France. Il est l’auteur de 4 livres et de pas moins de 46 articles sur l’Acadie et de la Nouvelle-France. Il est reconnu comme le chef de file de la recherche sur l’Acadie coloniale. Il a longtemps habité le château d’Arette, autrefois propriété familiale de la famille Bonasse, famille de la mère de Jean-Vincent d’Abbadie. Puis en 1939, Pierre Daviault publie « Le baron de Saint Castin, chef Abenaquis » et « La Grande Aventure de Le Moyne d’Iberville » aux Éditions de l’A.C.F. de Montréal. Son amour pour la présence française au Canada explique ses deux biographies de personnages bien connus de la Nouvelle-France. D’autres travaux incluent des histoires courtes sur les gens célèbres et moins connus de son temps et il s’aventure dans le monde littéraire sous forme de romans d’aventure. La carrière entière de Pierre Daviault a duré des années 1920 au milieu des années 1960.

Puis en 1939, Pierre Daviault publie « Le baron de Saint Castin, chef Abenaquis » et « La Grande Aventure de Le Moyne d’Iberville » aux Éditions de l’A.C.F. de Montréal. Son amour pour la présence française au Canada explique ses deux biographies de personnages bien connus de la Nouvelle-France. D’autres travaux incluent des histoires courtes sur les gens célèbres et moins connus de son temps et il s’aventure dans le monde littéraire sous forme de romans d’aventure. La carrière entière de Pierre Daviault a duré des années 1920 au milieu des années 1960. En 1990, Yves Cazaux publie un roman intitulé « Le Baron de Saint Castin ». Il publiera un certain nombres d’ouvrages d’abord sur Henri IV, puis sur la Canada, notamment « Le Rêve américain, de Champlain à Cavalier de La Salle », puis « Le Baron de Saint-Castin », enfin « L’Acadie: histoire des Acadiens du XVIIe siècle à nos jours ».

En 1990, Yves Cazaux publie un roman intitulé « Le Baron de Saint Castin ». Il publiera un certain nombres d’ouvrages d’abord sur Henri IV, puis sur la Canada, notamment « Le Rêve américain, de Champlain à Cavalier de La Salle », puis « Le Baron de Saint-Castin », enfin « L’Acadie: histoire des Acadiens du XVIIe siècle à nos jours ». En 1998 Aline S. Taylor publie « The French Baron of Pentagouet ». C’est une sorte de compte rendu de la vie et de l’époque de Jean-Vincent d’Abbadie. Ce livre offre un point de vue américain sur les événements qui ont souvent été vus à travers les yeux d’anglais.

En 1998 Aline S. Taylor publie « The French Baron of Pentagouet ». C’est une sorte de compte rendu de la vie et de l’époque de Jean-Vincent d’Abbadie. Ce livre offre un point de vue américain sur les événements qui ont souvent été vus à travers les yeux d’anglais. Enfin, un dernier livre, celui de Marjolaine Saint Pierre publie en 1999, « Saint Castin, baron français et chef amérindien ». Elle note : « Celui qui avait conquis l’admiration des Abénaquis et terrorisé les Puritains a perdu sa dernière bataille (judiciaire contre son beau frère!), mais sa légende est toujours vivante, particulièrement en Nouvelle Angleterre »

Enfin, un dernier livre, celui de Marjolaine Saint Pierre publie en 1999, « Saint Castin, baron français et chef amérindien ». Elle note : « Celui qui avait conquis l’admiration des Abénaquis et terrorisé les Puritains a perdu sa dernière bataille (judiciaire contre son beau frère!), mais sa légende est toujours vivante, particulièrement en Nouvelle Angleterre »

Les « Jinettes », ci dessous pour fêter leur victoire de Championnes du Monde 212

Les « Jinettes », ci dessous pour fêter leur victoire de Championnes du Monde 212

Les origines béarnaises

Les origines béarnaises

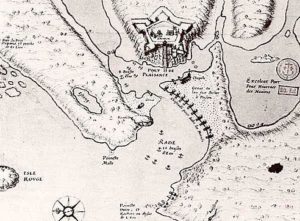

Comme à Plaisance, il s’efforce d’agir dans plusieurs directions mais il est gêné par l’absence de moyens et par la pression anglaise. Il fait réparer les murailles de la forteresse écroulées en trois endroits. Il fait aussi construire une frégate pour laquelle il demande un équipage à Québec. En janvier 1707, Port-Royal est attaqué par le colonel bostonien John March avec une vingtaine de navires et 1600 hommes. Subercase se défend vigoureusement, organisant plusieurs sorties. Il est appuyé à l’extérieur par Bernard-Anselme de Saint-Castin et un contingent d’Abénakis. Il repousse l’assaut donné le 16 juin avec son artillerie. Les Anglais finissent par se retirer mais ils ont causé beaucoup de dommages aux maisons, troupeaux et cultures. Le 20 août, nouvelle attaque de March dont les troupes ont été renforcées. Subercase fait à nouveau plusieurs sorties toujours appuyées à l’extérieur par Bernard-Anselme de Saint-Castin et ses Abénakis. Ce dernier est blessé légèrement tandis que l’

Comme à Plaisance, il s’efforce d’agir dans plusieurs directions mais il est gêné par l’absence de moyens et par la pression anglaise. Il fait réparer les murailles de la forteresse écroulées en trois endroits. Il fait aussi construire une frégate pour laquelle il demande un équipage à Québec. En janvier 1707, Port-Royal est attaqué par le colonel bostonien John March avec une vingtaine de navires et 1600 hommes. Subercase se défend vigoureusement, organisant plusieurs sorties. Il est appuyé à l’extérieur par Bernard-Anselme de Saint-Castin et un contingent d’Abénakis. Il repousse l’assaut donné le 16 juin avec son artillerie. Les Anglais finissent par se retirer mais ils ont causé beaucoup de dommages aux maisons, troupeaux et cultures. Le 20 août, nouvelle attaque de March dont les troupes ont été renforcées. Subercase fait à nouveau plusieurs sorties toujours appuyées à l’extérieur par Bernard-Anselme de Saint-Castin et ses Abénakis. Ce dernier est blessé légèrement tandis que l’ Mais tout au long des siècles, l’hypocras est cité dans la littérature. Alexandre Dumas écrit que d’Artagnan dans les Trois Mousquetaires « entra dans un petit cabaret qui faisait l’angle de la rue Saint Eloi et de la rue de la Calandre et demanda une mesure d’hypocras. Cette boisson demandait une demi-heure de préparation, d’Artagnan avait tout le temps d’épier Bazin sans éveiller les soupçons ».

Mais tout au long des siècles, l’hypocras est cité dans la littérature. Alexandre Dumas écrit que d’Artagnan dans les Trois Mousquetaires « entra dans un petit cabaret qui faisait l’angle de la rue Saint Eloi et de la rue de la Calandre et demanda une mesure d’hypocras. Cette boisson demandait une demi-heure de préparation, d’Artagnan avait tout le temps d’épier Bazin sans éveiller les soupçons ».